「中途採用で即戦力は無理」という声を耳にすることは多いのではないでしょうか。実際に採用した人材が期待通りに活躍できず、定着率の低下につながるケースも少なくありません。

その背景には、企業が人材に求めすぎてしまうことや、入社後のフォロー体制が整っていないことがあります。

この記事では、中途採用で即戦力が難しいと言われる理由とその解決策、さらにポテンシャル人材の見極め方やフリーランス活用まで、採用担当者が押さえておきたいポイントを解説します。

中途採用で即戦力は本当に無理なのか

中途採用で「即戦力は無理」と言われるのは、入社直後からすべての業務を完璧にこなせる人材がほとんど存在しないからです。確かに入社したその日からフル稼働できる人材はごく少数です。総務省の調査でも、転職希望者の多くは「前職で思うように力を発揮できなかった」という声を抱えており、採用したからといって即成果につながるとは限りません。

さらに厚生労働省の調査では、多くの企業が中途採用をおこなっている一方で、「期待どおりに活躍できない」「早期に離職してしまう」と感じるケースが一定数報告されています。

ただし、これは「即戦力がいない」という意味ではありません。必要最低限のスキルを備え、早期に成果を出せる人材は確実に存在します。即戦力の定義を明確にし、採用後の教育やフォロー体制を整えて戦力となるようサポートすることが大切です。

短期間で大きな成長を目指すスタートアップは、即戦力人材を求めがちです。そのため、採用に関する悩みも少なくないでしょう。以下の資料では、そのようなスタートアップが直面する採用課題について解決策をまとめています。無料でダウンロードが可能ですので、ぜひご覧ください。

関連記事:即戦力人材を採用するコツ|優秀な人材の見極め方や効率的な採用方法を解説

(参考:総務省「直近の転職者及び転職等希望者の動向について」)

(参考:厚生労働省「中途採用・経験者採用者が活躍する企業における情報公表その他取組に関する調査研究」)

中途採用で即戦力獲得が難しい5つの理由

中途採用では「即戦力を求めたい」と考える企業が多いものの、実際には簡単ではありません。ここでは、とくに影響が大きい5つの理由を解説します。

1. 求人倍率が高い

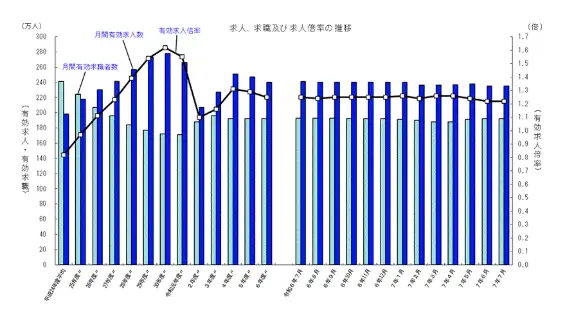

厚生労働省の発表の『一般職業紹介状況(令和7年7月分)』によると有効求人倍率は1.22倍と高水準とわかります。

▲出典:厚生労働省『一般職業紹介状況(令和7年7月分)』求人倍率が高いということは、求職者に対して多くの企業が競争している状態です。とくに即戦力となる人材は、他の企業からも引く手あまたであり、優秀な人材を確保するのが難しくなるのです。

▲出典:厚生労働省『一般職業紹介状況(令和7年7月分)』求人倍率が高いということは、求職者に対して多くの企業が競争している状態です。とくに即戦力となる人材は、他の企業からも引く手あまたであり、優秀な人材を確保するのが難しくなるのです。

企業側は求職者に対して魅力的な労働条件やキャリアパスを提示して、自社で働くメリットをアピールします。こうした待遇を用意できない場合、他社に優秀な人材を奪われてしまう可能性が高まります。

2. 即戦力人材が不足している

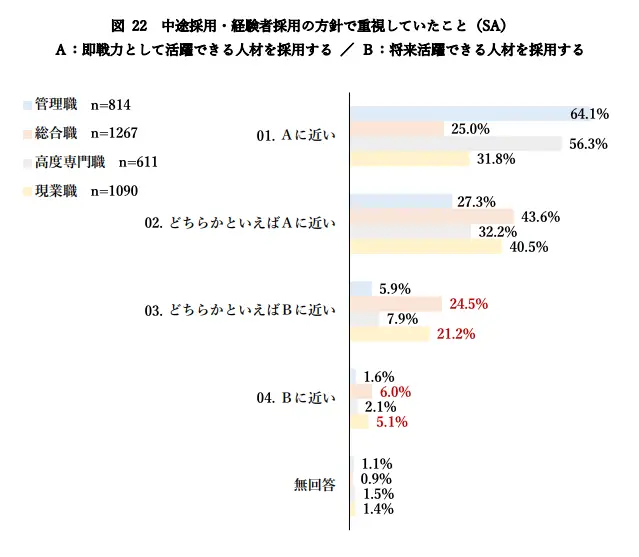

厚生労働省の調査によると、中途採用・経験者採用を実施している企業のうち 約64.1% が「即戦力、またはそれに近い人材」を採用方針として最重要視していますが、それに応じた人材確保は簡単ではありません。

▲出典:厚生労働省『中途採用・経験者採用者が活躍する企業における情報公表その他取組に関する調査研究』これだけ多くの企業が即戦力を求めていても、不足感が解消されない理由の一つに、「即戦力の条件設定が厳しすぎる」ことがあります。期待される経験やスキルが多岐にわたるため、市場にいる候補者がそのすべてを持っているケースは稀です。

▲出典:厚生労働省『中途採用・経験者採用者が活躍する企業における情報公表その他取組に関する調査研究』これだけ多くの企業が即戦力を求めていても、不足感が解消されない理由の一つに、「即戦力の条件設定が厳しすぎる」ことがあります。期待される経験やスキルが多岐にわたるため、市場にいる候補者がそのすべてを持っているケースは稀です。

採用担当者としては、要件の優先順位を整理し、「この部分だけは必須」という点を明確にしておくことが、即戦力不足のハードルを下げることにつながります。

関連記事:企業のデザイナー採用における課題と対策について解説

3. 選考でスキルを見極めにくい

履歴書や職務経歴書だけでは候補者の実務力を正確に判断するのは困難です。面接でも短時間で即戦力かどうかを見抜くのは難しく、形式的なやりとりに終始すれば見誤るリスクが高まります。

実務課題やケーススタディを導入する企業も増えていますが、準備や評価に時間と工数がかかることがデメリットです。さらに採用後「思ったほど成果が出ない」と感じるケースもあります。採用ミスマッチを完全に防ぐのはかんたんなことではありません。

採用担当者としては、スキルチェックや実務課題を取り入れるほか、「何を即戦力とみなすか」を関係者と共有し、教育体制を整えることでミスマッチを減らすことができるでしょう。

4. 企業の知名度に左右されやすい

求人への応募数は、企業の知名度に左右されやすい傾向があります。これは、知名度の低い企業が大手や有名企業に比べ、雇用条件で劣ると感じられることが多いためです。企業名を聞いただけで、どういった事業の会社なのか伝わらない場合、優秀な人材には魅力的に映らないことがあるからです。

そこで、自社の知名度を上げるためのマーケティングやブランディング活動が必要となります。多くの求職者が閲覧するコーポレートサイトや採用サイトの制作なども効果的です。

関連記事:採用サイトとは?必要性や活用事例、制作フローや運用時の注意点を解説

5. 時間とリソースに制限がある

即戦力採用には、迅速な選考プロセスとリソースの投入が求められます。厚生労働省の調査では、多くの中小企業が採用管理体制や人材育成投資に十分な余裕がないと回答しており、これが採用決定までの遅れや候補者流出の原因になっていることが確認されています。

また「能力開発基本調査」でも、教育や研修といった育成投資率が企業でばらつきがあることが指摘されており、選考で測れない不足部分を補う体制をもつ企業が有利とされているのです。

採用担当者は、迅速に採用するための体制づくりと採用後の育成プランの準備など、採用活動を見直すことが大切です。どのように活動を進めていくのか、採用計画を立てて運用していきましょう。以下の資料では中途採用に役立つ採用計画の立案方法を解説しています。無料でダウンロードが可能です。ぜひ社内でお役立てください。

関連記事:即戦力のデザイナーを採用するには?探し方とおすすめサービス5選

中途採用に求めすぎないことが大切

人材市場では「即戦力」を強く求めるあまり、期待値が高くなりすぎてミスマッチや早期離職を招くケースが増えています。過度な期待が与える影響と、組織づくりについて解説します。

過度な期待で定着率が下がる

「中途採用者がすぐに辞めてしまう」という課題がある場合、企業側の期待が大きい可能性があります。とくに「中途採用=即戦力」と考え、入社研修やオンボーディングを設けない企業ほどこの傾向が顕著です。

前職と似た職務でも、企業ごとに業務フローや使用システムは異なります。さらに、事業規模やプロジェクトの違いによって求められるスキルも変わります。こうした差を埋められる体制がないと「思っていた仕事と違う」「この環境には対応できない」と感じ、早期離職につながってしまいます。

関連記事:【企業向け】デザイナーが早期離職する理由7つ|退職を防止する対策も原因ごとに解説

個人責任にしない組織の姿勢

入社後のギャップや予想と違った場面での苦労を「個人の努力不足」としてしまうと、社員のモチベーションが下がりやすくなります。

厚生労働省の『人材の確保・定着に成功した 企業の取組事例集』によると、人材の定着に成功している企業の事例では「社内の相談窓口の案内(35.9%)」や「同僚とのコミュニケーションをはかる取組み(35.6%)」が有効に機能しており、これによりミスマッチ時のフォローや職務適応のサポートがおこなわれていることがわかりました。

こうした仕組みや体制が整っていることで、スムーズに職務に適応できます。組織として「入社初期のサポート体制」を制度化することが、期待値とのずれを埋めるためのポイントです。

関連記事:デザイナーを評価する際の項目と方法|定性的になりがちな人事制度の見直し方を解説

教育・フォロー体制の整備

期待値を調整するだけでなく、入社後のフォローと教育体制を整えましょう。以下の施策を実施している企業ほど、採用者の定着や活躍に対する満足度が高いことが示されています。

- 導入研修

- 上司との面談

- 社内相談窓口

- 職場同僚との交流促進

これらの施策を実施している企業ほど採用者の活躍と定着に対する満足度が高いことが確認されています。

さらに『職場における学び・学び直し促進ガイドライン』では、研修プログラムや教育訓練の明確な設計、そして学びの機会を継続的に提供できる環境の整備を推奨しています。中途採用者を含めた人材の育成プランを用意することで、採用した人材を早期に戦力化しやすくなります。

関連記事:デザイナーを社内で育成する方法は?育成するリソースがない時の解決策も解説

(参考:厚生労働省「人材の確保・定着に成功した企業の取組事例集〜採用活動のコツ〜」)

(参考:厚生労働省「中途採用・経験者採用者が活躍する企業における情報公表その他取組に関する調査研究 」)

中途採用で即戦力を見抜く採用基準の作り方

中途採用を成功させるには、即戦力をもつポテンシャルに注目することが大切です。ここでは優秀な人材を見極める採用基準の作り方について解説します。

人材の採用要件を明確にする

まずは採用するポジションに必要なスキルや経験、資格、性格特性などを具体的に定義しましょう。採用要件が明確であれば、選考基準がブレにくく、候補者をスムーズに絞り込めます。とくにジョブディスクリプションを用意しておくと、関係者と共有できるため、選考しやすくなります。

下記の資料では、自社に必要な業務を顕在化するための、ジョブディスクリプション作成のポイントをテンプレート付きで解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

優秀な社員を基準にする

既に社内で成果を出している社員をモデルにし、その人が持つスキルや行動特性を整理する方法も有効です。いわゆる「コンピテンシーモデル」を作成することで、成功する人材の要素が具体化され、評価基準として活用できます。

さらにペルソナを設定すれば、採用したい人物像をより共有しやすくなります。

以下の資料では、採用活動で必要となるペルソナの作成方法について、すぐに使えるフォーマット付きで解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

関連記事:採用ペルソナの作り方とメリット、効果が出る設計方法などを徹底解説

適切な評価基準を設ける

各評価項目に対して、事前に具体的な基準を設定しておくことが重要です。基準があいまいだと面接官によって判断が異なり、公平性が担保できません。

たとえば「コミュニケーション能力」であれば、「論理的に説明できるか」「質問に対して的確に応答できるか」といった行動ベースの基準を設けると良いでしょう。評価基準を具体化しておくことで、候補者を一貫した基準で比較でき、採用の精度が高まります。

デザイナー採用の場合には、ポートフォリオの評価基準を設定します。制作プロセスの説明や課題解決の工夫などを評価項目を作ることで、実践的なスキルをもつ人材であるかを見極めることができます。

関連記事:ポートフォリオの採用基準とは?効率的に評価するためポイント6つを解説

採用基準の定期的な見直しをする

採用基準は一度設定したら終わりではなく、定期的に見直しをおこなうことが重要です。市場の変化や企業の成長に伴い、求めるスキルや特性も変わるため、最新の状況に合わせて基準を更新しましょう。

具体的には、新しい技術や業界トレンドに対応するためのスキルを追加するといった内容です。

関連記事:デザイナー採用基準のポイント7つ! 採用基準の設定方法も解説

適切な評価基準に沿った評価をする

採用プロセス全体を通じて、適切な評価基準に沿った、公正かつ透明性のある評価をおこなうことが大切です。事業の成長のためには、採用バイアスを排除し、多様な人材を採用することが求められます。

複数の面接官による評価や、標準化された評価シートの使用、採用スタッフの教育などを実施するのが効果的です。

下記の資料では、デザイナーを取り巻く環境から採用のポイントまでを、手軽に理解できるように簡潔にまとめています。無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

中途採用でポテンシャル人材の見極め方

中途採用では、即戦力だけでなく「成長の余地がある人材」を見抜くことも重要です。スキルや経験が不足していても、意欲や適応力があれば早期に戦力化できるケースは多くあります。ここでは、面接や選考で確認すべき4つのポイントを紹介します。

前職を辞めた理由は何か

退職理由は、その人の価値観や働き方の傾向を知る大切な手がかりです。前職の環境に不満があったのか、新しい挑戦を求めたのかで、入社後の定着可能性も変わってきます。ネガティブな理由だけでなく、その背景にある動機を掘り下げましょう。

- 前職を辞めた一番の理由は何でしたか?

- その経験から職場に求める環境や条件はありますか?

たとえば「上司との関係が悪かった」といった一方的な不満を強調する場合は、環境依存度が高い可能性があります。「新しい分野に挑戦したい」「裁量を持てる環境を探している」といった回答なら、主体的なキャリア意識を持ち、成長意欲が高いと判断できます。

関連記事:【企業向け】デザイナー面接質問例|成功させるコツを解説

新しいことを学ぶ意欲はあるか

スキル不足を補うには、本人に学ぶ姿勢があるかどうかがポイントです。面接選考時に過去に新しい業務に挑戦した経験や、自己学習のエピソードを確認するとよいでしょう。

- 最近、新しく学んだスキルや知識はありますか?

- それをどのように習得しましたか?

「上司から教えられて覚えた」など受け身の回答は、自発的な成長が難しいタイプの可能性があります。対して「オンライン講座を受講した」「独学でツールを習得した」など具体的に行動を示せる人は、自走力があり将来的に即戦力化しやすい人材といえます。

不足スキルは教育でフォローできそうか

ポテンシャル人材を採用する場合、企業側が教育やフォローで補えるかどうかも判断基準となります。

- 前職で苦手だった業務をどのように克服しましたか?

- 新しいスキルを短期間で身につけた経験はありますか?

「苦手なことを人に任せた」「時間がかかってしまった」と答える人は、フォロー体制があっても成果が出にくい可能性があります。一方「業務を小さく分けて練習した」「実務に取り入れながら覚えた」など改善プロセスを語れる人は、教育を通じて着実に成長できるタイプと判断できます。

「研修で補える部分」と「実務経験が必須の部分」を切り分けて考えるとミスマッチを減らせます。教育体制を整えることで、ポテンシャル採用についても間口を広げられるため、より多くの応募者を集めることができるでしょう。

関連記事:デザイナーの目標設定の仕方は?成長を促すためのポイントも解説

職場の雰囲気になじめそうか

スキルよりもカルチャーフィットが定着率につながるケースは多くあります。とくにチームワークを重視する職場なら協調性を、スピード感ある環境なら柔軟な対応力を見極めることが大切です。

面接時に、プロジェクトチームでの役割やコミュニケーションの取り方を具体的に質問してみましょう。職場との相性を判断しやすくなります。

- 前職でどのようなチーム体制で働いていましたか?

- 意見がぶつかったときにどのように解決しましたか?

「意見の対立は上司に任せていた」と答える人は、自律的な協調が難しいかもしれません。反対に「相手の意見を整理して妥協点を探った」「第三者を交えて合意形成した」と具体的に語れる人は、チームワークを重視する職場で適応力を発揮できる人材です。

関連記事:魅力的な募集要項の書き方は?記載すべき項目や注意点まで解説

中途採用で優秀な人材を確保する方法

優秀な人材は多くの企業から引く手あまたです。条件提示だけでは競合に勝てないため、採用プロセスや働く環境の魅力を高める工夫が必要です。ここでは、実際に採用効果が高いとされる4つの方法を紹介します。

1. 選考プロセスを迅速化する

中途採用で優秀な人材を確保するためには、選考プロセスを迅速化することが重要です。具体的には、選考プロセスの各ステップごとに具体的な期限を設け、候補者に事前に伝えます。面接後すぐにフィードバックを提供し、次のステップに進むかどうかを迅速に決定しましょう。また、オンライン面接や自動化されたスクリーニングツールを活用して、プロセスを効率化することも効果的です。

下記の資料では、適切な採用計画を立案するためのステップを、計画作成に役立つテンプレート付きで解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

関連記事:採用フローとは?基本的な流れや新卒と中途の違い、改善方法を徹底解説

2. 社内紹介制度(リファラル採用)を活用する

社内紹介制度を活用するためには、社員が優秀な候補者を紹介した場合に、報奨金や特別休暇などのインセンティブを提供するのが効果的です。また、できるだけ紹介手続きを簡素化して、社員が気軽に候補者を紹介できるようにすることも重要です。すでに実績がある場合には、過去に紹介で採用された成功事例を社内で共有し、紹介制度の効果をアピールしましょう。

関連記事:リファラル採用とは? メリットやデメリット、報酬費用や注意点を徹底解説

3. オンボーディングプログラムを実施する

優秀な人材を採用しても、早期離職しては意味がありません。入社直後のサポートを体系化することで、戦力化のスピードと定着率が大幅に向上します。

具体的な取組み例をご紹介します。

- 入社初月は週1回の上司面談を実施する

- 社内メンターを設定して相談先を明確にする

- 業務マニュアル・eラーニング環境を用意する

こうしたオンボーディングプログラムが整備されている企業は、候補者からも選ばれやすくなります。将来的な即戦力を期待するポテンシャル人材の採用に力を入れている企業には欠かせない施策です。

関連記事:採用計画の立て方と採用手法を選ぶ際の具体的な手順、成功のコツを徹底解説

4. 転職エージェントを活用する

転職エージェントを活用する際には、自社の業界や職種に特化した専門エージェントを選ぶことが重要です。求めるスキルや経験、企業文化に合う人物像をエージェントに明確に伝えましょう。また、エージェントと定期的に連絡を取り合い、進捗状況を確認することで、より効果的に優秀な人材を確保することが可能です。

関連記事:デザイナーを採用する企業におすすめの転職エージェント11選と選び方のコツを解説

中途採用の課題をフリーランス活用で解決しよう

中途採用で即戦力人材を獲得するのは容易ではありません。このような状況で注目を浴びているのがフリーランスの活用です。ここでは、企業の採用課題の解決につながるフリーランスを活用するメリットについて解説します。

専門スキルがあり教育コストが削減できる

フリーランスは、デザイナー・エンジニア・マーケターなど、専門分野に特化したスキルをもっています。正社員雇用であれば、育成研修が必要なケースもありますが、案件に応じたスキルをもつフリーランスへ依頼すれば、その必要がありません。

契約直後から成果を期待できます。とくに最新技術やツールに精通している人材も多いことから、教育コストを抑えつつ業務の質を高められる点がメリットです。

関連記事:「即戦力デザイナーの採用が急務だった」クロスデザイナー契約後1週間で2名採用したMFS様の事例

業務委託契約を試用期間代わりに使える

フリーランスとは原則、業務委託契約を結びます。業務委託契約は、短期間やプロジェクト単位で締結できるのが特徴です。

そのため、いきなり正社員で採用するのではなく、まずは業務委託でスキルや働き方を確認し、相性が良ければ長期的な契約や正社員登用に移行することもできるのです。早期離職など採用リスクを最小限に抑えられる柔軟な方法といえます。

下記の資料では、業務委託・正社員・派遣など複数の雇用形態を比較し、特徴を解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひ貴社の外注業務にお役立てください。

正社員雇用を希望するフリーランスが増えている

近年は、フリーランスが正社員へ転身するケースが増えています。プロジェクトで関わった経験から、企業への理解が深まり、長期的に働く意思を固めるケースもあるのです。

企業にとっては、業務委託期間中に即戦力として関わってもらいながら、将来の採用候補として関係を築けるのが大きなメリットとして挙げられます。

関連記事:「フリーランスの約35%が正社員転換を検討」フリーランス・副業向けマッチングサービス『Workship』がキャリア動向調査を実施

特定スキルをもつ人材採用のなかでも、デザイナーの採用は難易度が高いといわれています。『クロスデザイナー』は貴社の採用要件にあわせた人材の提案だけではなく、正社員転換のサポートもおこなっています。まずはどのような人材がいるのかチェックしてみたい方は、以下の無料でダウンロードいただける資料をご覧ください。

即戦力デザイナーの業務委託なら「クロスデザイナー」がおすすめ!

中途採用で即戦力人材を採用するのは簡単なことではありません。スキルや実績を適正に判断するには、相当の採用ノウハウが求められます。

そこでおすすめなのがフリーランスデザイナー専門のエージェントサービス『クロスデザイナー』です。

クロスデザイナーは、クライアントの案件に合わせた優秀で即戦力となるデザイナーを専門の採用コンサルタントが迅速にマッチングできるのが強みです。

国内最大級のデザイナー専門のエージェントサービスである、クロスデザイナー」には、厳正な審査を通過したハイスキルなデザイナーが7000人以上在籍しており、自社に合うデザイナーを見つけることができます。また、制作開始後も担当のコンサルタントがさまざまなトラブルや困りごとにも間に入って対応してくれるため、安心です。

さらに、登録しているデザイナーと合意があれば正社員採用もできます。スカウトや人材紹介機能もあるため、採用難易度の高い、即戦力デザイナーの採用機会を最大限サポートしています。

エージェントに相談いただければ、最短3営業日でのアサインも可能です。また、週2〜3日の柔軟な依頼も可能なので、自社の作業量に応じて効率的に外注することが可能です。

こちらよりサービス資料を無料でダウンロードできます。即戦力デザイナーをお探しの方は【お問い合わせ】ください。平均1営業日以内にご提案します。

- クロスデザイナーの特徴

- クロスデザイナーに登録しているデザイナー参考例

- 各サービスプラン概要

- 支援実績・お客様の声

Workship MAGAZINE編集部。フリーランス、マーケティング、会計経理、経営分野が専門。個人事業主としてスポーツインストラクター、飲食店経営、飲食コンサルを経て、現在はコンテンツ制作会社を経営中。

Documents